○大野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する規則

平成27年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額並びに大野町認定こども園の設置及び管理に関する条例(平成30年大野町条例第19号。以下「条例」という。)第1条に基づき設置する大野町認定こども園の延長利用料、私的契約児の利用料及び食事の提供に要する費用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の定めるところによる。

(利用者負担額)

第3条 条例第5条に規定する別に定める額は、次の各号により算定した額とする。

(1) 利用児童に係る利用者負担額は、法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とし、このうち保護者等から徴収する額は、同条同項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項各号及び法附則第9条第1項各号に掲げる政令で定める額を限度として、別表第1に定める額とする。

(2) 私的契約児に係る利用者負担額は、法第28条第2項第2号の規定により算定した費用の額とし、このうち保護者等から徴収する額は、別表第2に定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、月の途中において入所し、又は退所した場合におけるその月の利用者負担額は、日割計算により算定した額とする。ただし、算出された額が100円に満たないとき、及び算出された額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 町長は、大野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用の手続に関する規則(平成27年大野町規則第10号。以下「利用規則」という。)第4条第1項に規定する保育の利用の内定をしたときは、当該教育・保育給付認定子どもの利用者負担額も決定し、利用規則様式第3号に定める利用契約決定通知書により当該教育・保育給付認定保護者に対し通知するものとする。

(延長利用料)

第4条 大野町認定こども園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成30年大野町施行規則第32号)第4条ただし書の規定により保育の時間を延長するときは、利用者負担額のほか、別表第3に定める延長利用料を徴収する。

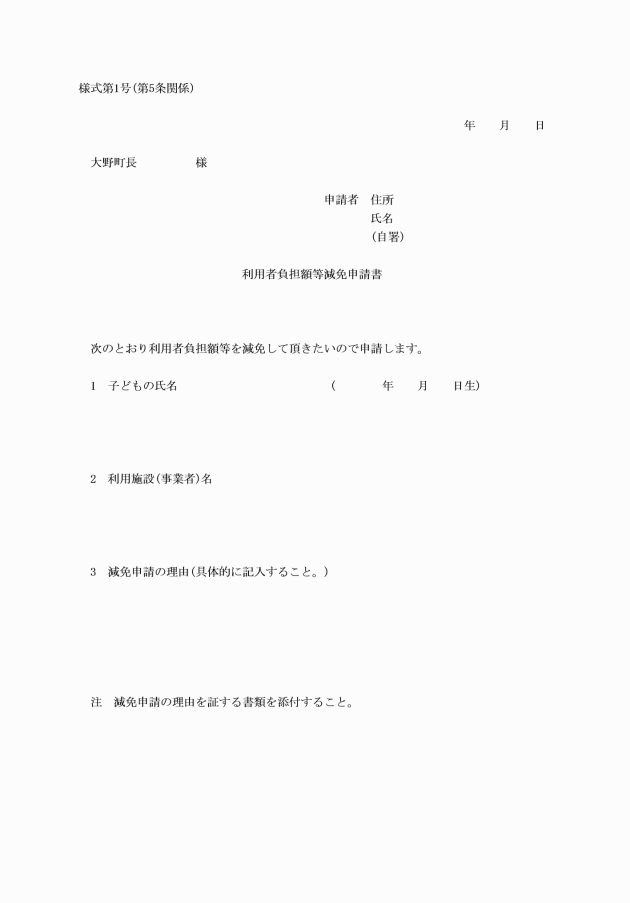

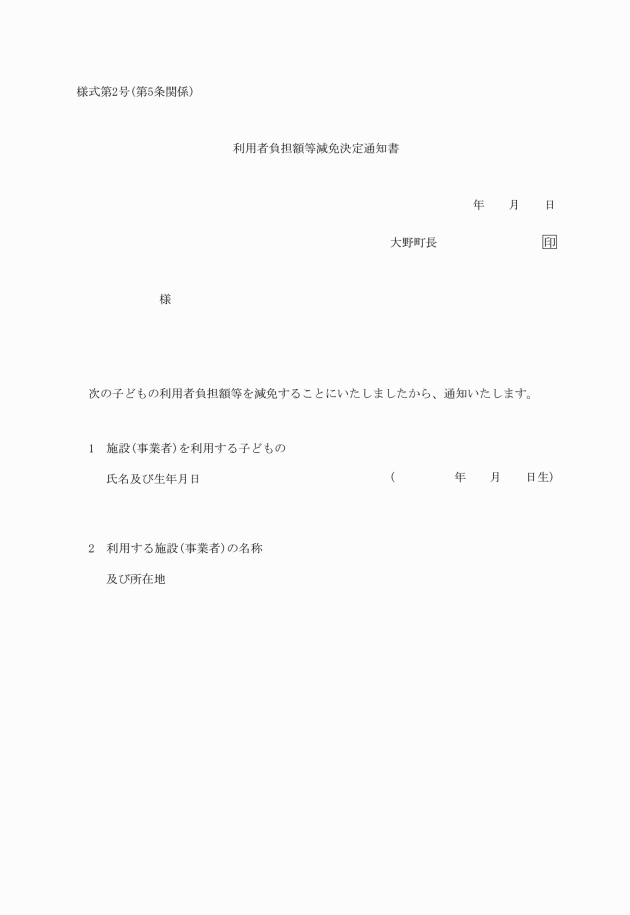

(利用者負担額等の減免)

第5条 町長は、保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用者負担額、延長利用料又は私的契約児の利用料(以下「利用者負担額等」という。)を減額若しくは免除をし、又はそれぞれの納期限を延長することができる。

(1) 長期にわたり所得が皆無であり、又は著しく減少し、利用者負担額等の納入が困難となったとき。

(2) 長期にわたる病気、災害等により利用者負担額等の納入が困難となったとき。

(3) その他特別な事由があると町長が認めるとき。

4 町長は、前項の規定により利用者負担額等の減額又は免除を決定したときは、その事実発生の日の属する月の翌月(その日が初日であるときは、その日の属する月)分に係る利用者負担額等からこれを行うものとする。

(利用者負担額等の納付)

第6条 教育・保育給付認定保護者等は、当月分の利用者負担額を翌月の10日までに町長が別に定めるところにより納入しなければならない。ただし、3月分の利用者負担額等については、3月末日までに納入しなければならない。

2 大野町認定こども園以外の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を利用する教育・保育給付認定保護者等は、利用施設が定める期日までに納入しなければならない。

(食事の提供に要する費用)

第7条 法第19条第1号及び第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。)の特定教育・保育施設において受ける食事の提供に要する費用の額については、当該児童の利用する特定教育・保育施設において定める運営規程によるものとする。

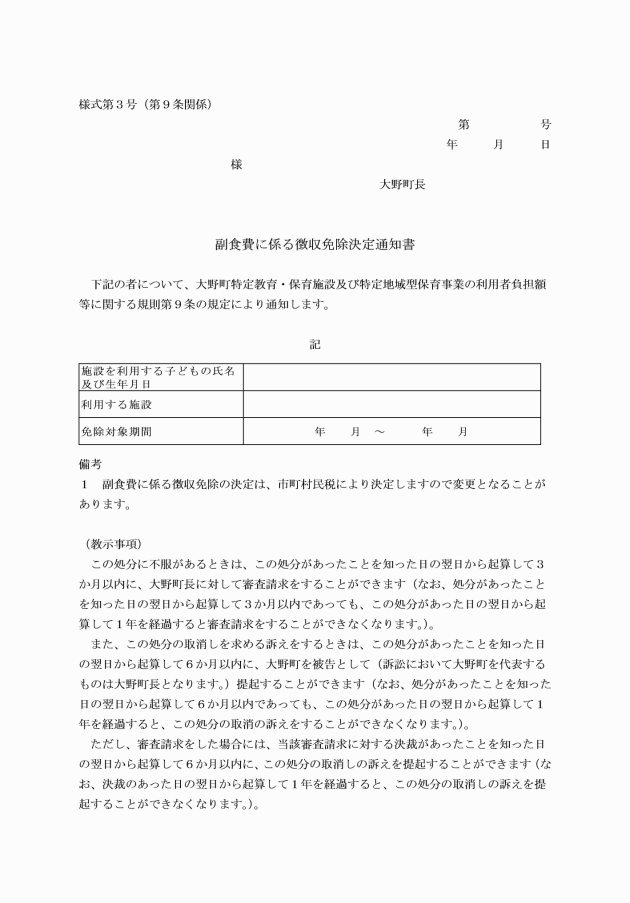

(食事の提供に要する費用の免除の対象)

第8条 前条に規定する費用のうち、副食費に係る費用(以下「副食費」という。)の徴収の免除の対象は、次に掲げる者を監護する教育・保育給付認定保護者とする。

(2) 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が97,000円未満であり、かつ、教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等(教育・保育給付認定保護者に監護される者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするものをいう。以下同じ。)のうち18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が3人以上の世帯において、第3子以降の教育・保育給付認定子ども

(措置保育の費用)

第10条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項の規定により徴収する措置保育の費用の額及び徴収の方法等については、別に町長が定める。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

附則

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

附則(平成28年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

附則(平成29年規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

附則(平成30年規則第33号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年規則第28号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和2年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。

附則(令和3年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの様式による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧様式」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することができる。

附則(令和4年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する規則の規定は、令和3年10月1日から適用する。

附則(令和5年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年規則第32号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

私的契約児の利用料

各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||

階層区分 | 定義 | 子ども・子育て支援法施行規則第4条に規定する保育必要量の認定区分 | ||

保育標準時間 | 保育短時間 | |||

第1階層 | 生活保護法による被保護世帯又は中国残留邦人等自立支援法等による支援給付受給世帯(いずれも単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 | |

第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 5,000円 | 4,000円 |

第3階層 | 市町村民税均等割課税世帯 | 10,000円 | 9,000円 | |

第4階層 | 市町村民税所得割課税額 48,600円未満 | 15,000円 | 14,000円 | |

第5階層 | 市町村民税所得割課税額 57,700円未満 | 18,000円 | 17,000円 | |

第6階層 | 市町村民税所得割課税額 72,800円未満 | 18,000円 | 17,000円 | |

第7階層 | 市町村民税所得割課税額 77,101円未満 | 18,500円 | 17,500円 | |

第8階層 | 市町村民税所得割課税額 97,000円未満 | 18,500円 | 17,500円 | |

第9階層 | 市町村民税所得割課税額 169,000円未満 | 19,600円 | 18,600円 | |

第10階層 | 市町村民税所得割課税額 301,000円未満 | 19,600円 | 18,600円 | |

第11階層 | 市町村民税所得割課税額 397,000円未満 | 20,600円 | 19,600円 | |

第12階層 | 市町村民税所得割課税額 397,000円以上 | 21,600円 | 20,600円 | |

別表第2(第3条関係)

法第19条第3号の認定の教育・保育給付認定子どもの利用者負担額並びに私的契約児の利用料

各月初日の支給認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||

階層区分 | 定義 | 子ども・子育て支援法施行規則第4条に規定する保育必要量の認定区分 | ||

保育標準時間 | 保育短時間 | |||

第1階層 | 生活保護法による被保護世帯又は中国残留邦人等自立支援法等による支援給付受給世帯(いずれも単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 | |

第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |

第3階層 | 市町村民税均等割課税世帯 | 12,000円 | 11,000円 | |

第4階層 | 市町村民税所得割課税額 48,600円未満 | 16,000円 | 15,000円 | |

第5階層 | 市町村民税所得割課税額 57,700円未満 | 22,000円 | 21,000円 | |

第6階層 | 市町村民税所得割課税額 72,800円未満 | 22,000円 | 21,000円 | |

第7階層 | 市町村民税所得割課税額 77,101円未満 | 26,000円 | 25,000円 | |

第8階層 | 市町村民税所得割課税額 97,000円未満 | 26,000円 | 25,000円 | |

第9階層 | 市町村民税所得割課税額 169,000円未満 | 28,000円 | 27,000円 | |

第10階層 | 市町村民税所得割課税額 301,000円未満 | 29,000円 | 28,000円 | |

第11階層 | 市町村民税所得割課税額 397,000円未満 | 30,000円 | 29,000円 | |

第12階層 | 市町村民税所得割課税額 397,000円以上 | 31,000円 | 30,000円 | |

備考

1 別表第2において「市町村民税額所得割課税額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)に適用がある住宅取得控除、寄附金控除、配当控除及び外国税額控除を差し引く前の額とする。

(1) 「ひとり親世帯等」 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子で、現に児童を扶養しているものの世帯及び同法第6条第2項に規定する配偶者のない男子で、現に児童を扶養しているものの世帯をいう。

(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 「その他の世帯」 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯

階層区分 | 利用者負担額(月額) | |

保育標準時間 | 保育短時間 | |

第2階層 | 0円 | 0円 |

第3階層 | 第1子 5,300円 第2子以降 0円 | 第1子 4,900円 第2子以降 0円 |

第4階層 | 第1子 5,300円 第2子以降 0円 | 第1子 4,900円 第2子以降 0円 |

第5階層 | 第1子 6,600円 第2子以降 0円 | 第1子 6,300円 第2子以降 0円 |

第6階層 | 第1子 6,600円 第2子以降 0円 | 第1子 6,300円 第2子以降 0円 |

第7階層 | 第1子 7,800円 第2子以降 0円 | 第1子 7,600円 第2子以降 0円 |

5 前2項の規定にかかわらず、所得割課税額が77,101円未満のひとり親世帯等において、教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等の利用者負担額は、前表のとおりとする。

6 前3項の規定にかかわらず、所得割課税額が57,700円以上(ひとり親世帯等の場合は77,101円以上)かつ97,000円未満の世帯等において、当該年度4月1日現在18歳未満の教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等が3人以上いる場合の利用者負担額は、第3子以降0円とする。

別表第3(第4条関係)

区分 | 延長利用料(子ども1人につき) |

30分当たり | 50円 |

備考

1 この表の区分において、30分未満の端数があるときは、30分に切り上げる。

2 教育・給付認定保護者の属する世帯の階層区分が、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等自立支援法等による支援給付受給世帯である場合には、延長利用料を0円とする。